Das Auto: Symbol für Freiheit – und Hightech made in Germany

Die Automobilindustrie ist eine tragende Säule der deutschen Wirtschaft, sie fasziniert mit Innovationen – und befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel.

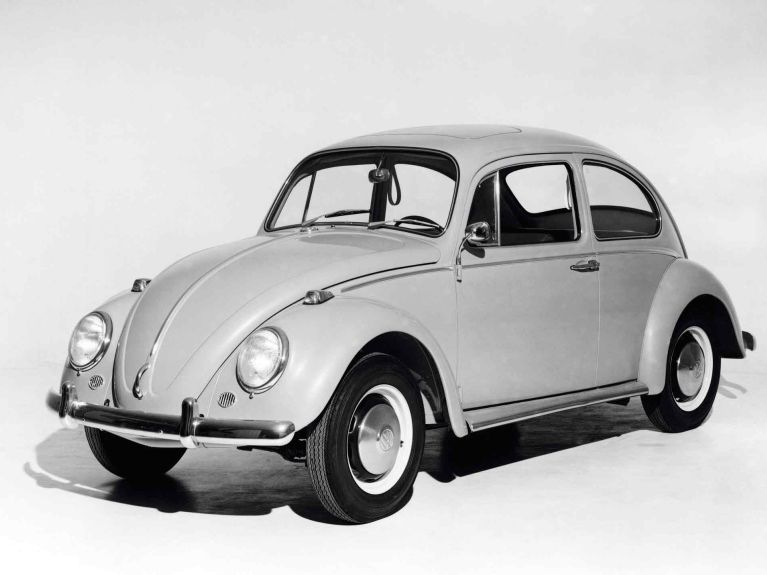

Kaum eine Branche ist so eng mit dem Bild Deutschlands als Hightech-Standort verbunden wie die Automobilindustrie. Seit Carl Benz im Jahr 1886 das Automobil erfand, hat sich Deutschland als Heimat einiger der weltweit renommiertesten Automarken etabliert. Namen wie Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Porsche und Audi stehen für deutsche Ingenieurskunst und Innovationsführerschaft. Das Auto symbolisiert für viele Menschen rund um den Erdball Freiheit und Fortschritt – es zählt zu den emotionalsten Produkten überhaupt. Und deutsche Hersteller verstehen es, diese Emotion mit modernster Technik und ansprechendem Design zu verbinden.

Automobilindustrie: Pfeiler der deutschen Wirtschaft

Die Automobilindustrie ist ein zentraler Pfeiler der deutschen Wirtschaft und spielt auch global in der Topliga. Im Jahr 2023 erzielte die Branche einen Gesamtumsatz von über 564 Milliarden Euro, davon entfielen rund 171 Milliarden Euro auf den Inlandsmarkt. Knapp 780.000 Menschen sind in der deutschen Automobilindustrie direkt beschäftigt. Zusätzlich arbeiten mehrere Hunderttausend Menschen in angrenzenden Bereichen wie dem Autohandel und Kfz-Werkstätten und zudem in den ausländischen Werken. Allein der Volkswagen Konzern hat mit seinen zehn Marken weltweit rund 680.000 Mitarbeitende.

Exportmotor für Deutschland

Die Exportorientierung der deutschen Automobilindustrie ist bemerkenswert: Im Jahr 2023 lieferten die deutschen Hersteller 3,1 Millionen Pkw ins Ausland, die Exportquote liegt bei fast 76 Prozent. Zu den größten Absatzmärkten zählen die USA und China. Die gesamte Pkw-Produktion deutscher Hersteller belief sich 2023 auf 14,1 Millionen Fahrzeuge, davon 4,1 Millionen in Deutschland.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Branche ist die Zulieferindustrie. Unternehmen wie ZF Friedrichshafen, Bosch, Continental und Schaeffler sind führend in zahlreichen Schlüsseltechnologien. Als einer der größten Automobilzulieferer weltweit gilt Bosch unter anderem als Vorreiter in der Entwicklung von KI-basierten Fahrerassistenzsystemen, die das autonome Fahren auf Level 3 und 4 realisierbar machen.

Computer auf Rädern

Autos sind längst zu rollenden Rechnern avanciert. Immer größere Hightech-Displays bieten immer mehr Apps mit personalisierten, selbstlernenden Infotainment-Funktionen. So zählt zum Beispiel das vielfach ausgezeichnete „MBUX“ von Mercedes-Benz zu den fortschrittlichsten Systemen. Die „Hyperscreen“-Variante bietet ein riesiges, gebogenes Display unter einer Glasfläche. Künstliche Intelligenz (KI) lernt permanent vom Verhalten des Fahrers, die Sprachsteuerung schlägt Routinen vor und passt sich an. BMW präsentierte auf der Consumer Electronics Show (CES) 2025 das „Panoramic iDrive-System“, das eine nahtlose Integration von Informationen und Unterhaltung ermöglichen soll. Kernstück ist ein Head-up-Display, das Inhalte über die gesamte Breite der Windschutzscheibe projiziert.

Die Digitalisierung spielt eine zentrale Rolle im immer härteren internationalen Wettbewerb, und die vielfältigen Möglichkeiten von KI und autonomem Fahren kommen gerade erst in Schwung. Jahrzehntelang galten deutsche Autos mit ihren Verbrennungsmotoren, Getrieben und sonstigen Bauteilen sowie mit ihrer Zuverlässigkeit und Verarbeitungsqualität als marktführend. Doch die Zeiten, in denen sich die Hersteller auf ihrem Erfolg ausruhen konnten, sind vorbei. Vernetzte Fahrzeuge mit hochentwickelten Softwarelösungen sind die Zukunft.

Elektromobilität: Harter Wettbewerb

Nicht nur bei der Software, auch beim Thema Elektromobilität muss die deutsche Autoindustrie kräftig Gas – oder eher: Strom – geben. Strenge CO2-Vorgaben zwingen die gesamte Branche zu klimaverträglichen Lösungen. Zwar haben alle deutschen Hersteller längst hochwertige Hybridautos und vollelektrische Fahrzeuge im Angebot. Doch sie sind ziemlich teuer – unter anderem eine Folge der hohen Energie-, Produktions- und Arbeitskosten in Deutschland. „Während sich die Reichweite und Ladeleistung von Elektromodellen relativ gut entwickeln, krankt der Durchbruch der Elektromobilität in Deutschland wesentlich an wettbewerbsfähigen Anschaffungspreisen im Vergleich zu Verbrennern“, sagt Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management. Zudem würden chinesische Hersteller mit fortschrittlichen und günstigen E-Modellen auf den Markt drängen. Vor allem in der Batterietechnologie haben deutsche Anbieter Nachholbedarf. Auch die Ladeinfrastruktur ist in weiten Teilen Europas noch unzureichend. Geo- und handelspolitische Unsicherheiten, wie drohende Zölle in den USA, könnten den globalen Absatz zusätzlich gefährden. Die rasante Transformation hin zu einer digitalisierten und emissionsfreien Mobilität unter verschärften Wettbewerbsbedingungen ist somit eine enorme Herausforderung, die in einigen Unternehmen bereits zum Personalabbau führt.

Hohe Investitionen und Licht am Horizont

Doch der Handlungsdruck kann auch wie ein Turbo wirken: Die Hersteller haben sich laut dem Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) das ambitionierte Ziel gesetzt, die weltweit besten digitalen und klimaneutralen Produkte für die Mobilität der Zukunft zu schaffen. Allein im Jahr 2023 investierte die Branche 58,4 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. In den Jahren 2025 bis 2029 sollen insgesamt 320 Milliarden Euro in Innovationen fließen. Hinzu kommen etwa 220 Milliarden Euro an Sachinvestitionen, insbesondere in moderne Produktionsstätten.

„Die Transformation unserer Industrie ist eine Mammutaufgabe“, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller kürzlich in einem Interview. Doch wenn man den Wandel als Chance verstehe, „könnten wir am Ende die besten und effizientesten Lösungen für jedes Mobilitätsbedürfnis haben“.

Und es gibt Anzeichen für einen Aufschwung: Für 2025 prognostiziert der VDA 873.000 Neuzulassungen von Elektro-Pkw in Deutschland – ein Wachstum von 53 Prozent gegenüber 2024. Besonders batterieelektrische Fahrzeuge legen zu, mit einem erwarteten Plus von 75 Prozent auf 666.000 Einheiten. Gleichzeitig soll sich die Inlandsproduktion von Elektro-Pkw um 24 Prozent auf etwa 1,7 Millionen Elektro-PKW steigern, nachdem sie bereits 2024 einen Produktionsrekord erreicht hatte. Deutschland festigt damit seine Position als weltweit zweitgrößter Produktionsstandort (nach China) für Elektrofahrzeuge.